Repenser les infrastructures hydrauliques face à la montée des eaux

La montée du niveau des mers n’est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne pour de nombreuses villes côtières. Marées hautes record, rues inondées, érosion galopante du littoral… De Dunkerque à Marseille, les collectivités sont en première ligne face à l’augmentation accélérée du niveau des mers. Ce défi colossal bouleverse la gestion de l’eau et pousse élus et experts à repenser l’aménagement du territoire. Voici ce que nous retenons de la conférence « Impact attendu de la hausse du niveau des mers sur les cycles de l’eau » au salon Carrefour des Gestions Durables de l’Eau 2025.

L’adaptation n’est plus une option, mais une nécessité

Les chiffres sont sans appel : le niveau des océans pourrait s’élever d’1 mètre d’ici à 2100. Cette hausse a été estimée à partir des dernières projections du GIEC, qui prévoient un réchauffement de 3 à 4°C en moyenne globale à la fin du siècle. Elle s’explique non seulement par la dilatation thermique des océans, mais aussi par un effet boule de neige inquiétant : La fonte des glaces, causée par le réchauffement des mers, réduit leur capacité à réfléchir la lumière du soleil, accélérant ainsi le processus de réchauffement global.

Quelles conséquences pour la gestion de l’eau ?

Les réseaux d’assainissement, souvent centenaires, se retrouvent aujourd’hui directement menacés par la mer. À Marseille, certains déversoirs d’orage fonctionnent déjà à l’envers lors des épisodes de fortes marées, laissant l’eau saumâtre s’engouffrer dans les canalisations. Les enjeux techniques et financiers sont considérables pour les exploitants : corrosion des canalisations, capacité d’évacuation réduite des eaux usées et pluviales due à des pentes devenues insuffisantes. Conséquence directe : des inondations plus fréquentes et plus graves lors de forts orages, particulièrement lorsqu’ils sont accompagnés de vents du sud poussant les eaux vers la terre.

La hausse du niveau marin force également les territoires à repenser leur rapport à la ressource en eau douce. L’intrusion d’eau salée dans les aquifères côtiers accentue la raréfaction de l’eau potable pour de nombreuses communes. Une pollution à seulement 1% d’eau de mer suffit à rendre un aquifère inexploitable et à endommager les installations de pompage. Pourtant, l’eau douce est une ressource essentielle face au changement climatique, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, répondre aux besoins d’irrigation des cultures et maintenir les réserves de défense incendie.

Des avancées techniques pour s’adapter au nouveau cycle de l’eau

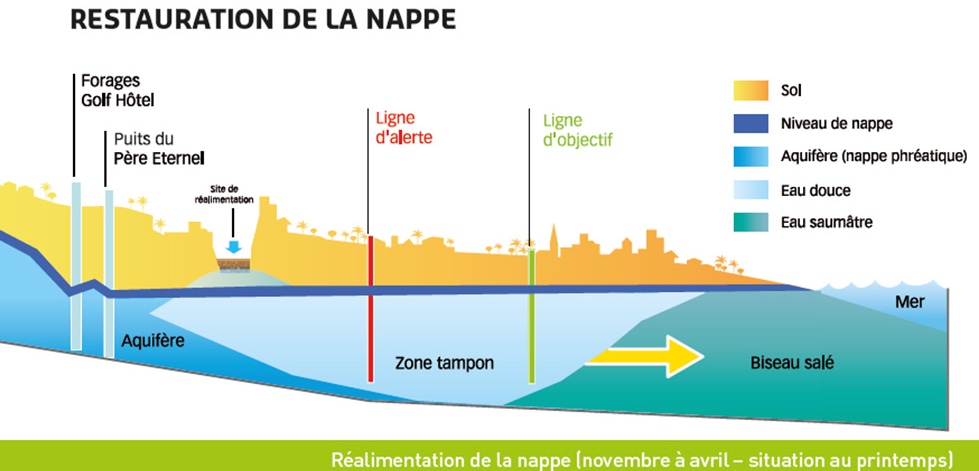

Hyères-les-Palmiers, ville touristique, a fait face à une hausse estivale de la consommation d’eau, risquant de faire baisser le niveau de la nappe phréatique proche de la Méditerranée. Pour éviter que ce niveau passe sous celui de la mer et que l’eau salée s’infiltre, un système de recharge artificielle a été mis en place. L’eau prétraitée d’un cours d’eau côtier réalimente la nappe d’environ un mètre par jour, créant une barrière contre le biseau salé. Cette méthode a permis à la ville de retrouver 97 % d’autonomie en eau et s’amortit en moins de 3 ans, comparée au coût de l’acheminement d’eau potable. Elle souligne également la nécessité d’une gestion à l’échelle du grand cycle de l’eau pour équilibrer les prélèvements saisonniers avec le niveau croissant de la mer.

Coupe schématique présentant le mécanisme de réalimentation de la nappe pour repousser l’eau salée © Métropole Toulon Provence Méditerranée

En Camargue, plutôt que de lutter frontalement contre la mer en renforçant sans cesse les digues, les techniciens optent pour une approche combinant ingénierie classique et solutions fondées sur la nature. La gestion adaptative laisse plus d’espace à l’énergie de la mer lors des tempêtes, permettant la recréation de nouveaux cordons dunaires. Cette protection souple et évolutive est conçue comme une assurance-vie pour les activités socio-économiques du delta face à la montée des eaux.

Dans ces deux exemples, les approches « douces et lentes » s’avèrent plus résilientes et économiques sur le long terme. C’est tout l’enjeu de l’adaptation : faire confiance aux dynamiques naturelles qui permettent de combiner protection des biens et des personnes et respect des écosystèmes.

L’anticipation comme maître-mot

Les élus font face à des décisions lourdes de conséquences pour les populations actuelles et futures. Le défi est immense et nécessite une mobilisation de tous les acteurs, d’autant plus que la culture de lutte contre la nature reste profondément ancrée chez les habitants et les décideurs.

D’après les experts et les témoins intervenus lors de la conférence, l’anticipation est cruciale. Il est primordial de réussir l’acceptabilité sociale pour arbitrer des choix avant de lancer des chantiers. Sans cela, ces derniers risquent non seulement d’exiger des investissements considérables, mais aussi de se révéler inadaptés face à l’ampleur des enjeux futurs.